꾸준히 성장하는 아세안 시장

자동차 산업의 유망지역으로 아세안 시장이 뜨고 있다. 2016년 KPMG는 전 세계 자동차사 CEO와 전문가를 대상으로 ‘브릭스’(BRICs) 이후 신흥 시장은 어디인가?에 대한 설문조사를 실시하였는데, 조사 결과 태국이 1위, 인도네시아 3위, 말레이시아가 6위를 차지하였다.

KPMG는 아세안 시장을 유망지역으로 평가한 핵심요인으로 크게 4가지를 꼽았다. 구매력을 가진 중산층의 증가(2012년 1억9,000만 명에서 2020년 4억 명으로 증가)와 자동차 수입관세 완전철폐(2018)에 따른 시장 성장성, 그리고 아세안경제공동체(AEC) 출범(2016)에 따른 자동차 생산 분업체계 확대와 각국 정부의 육성정책 등 공급 확장성이다.

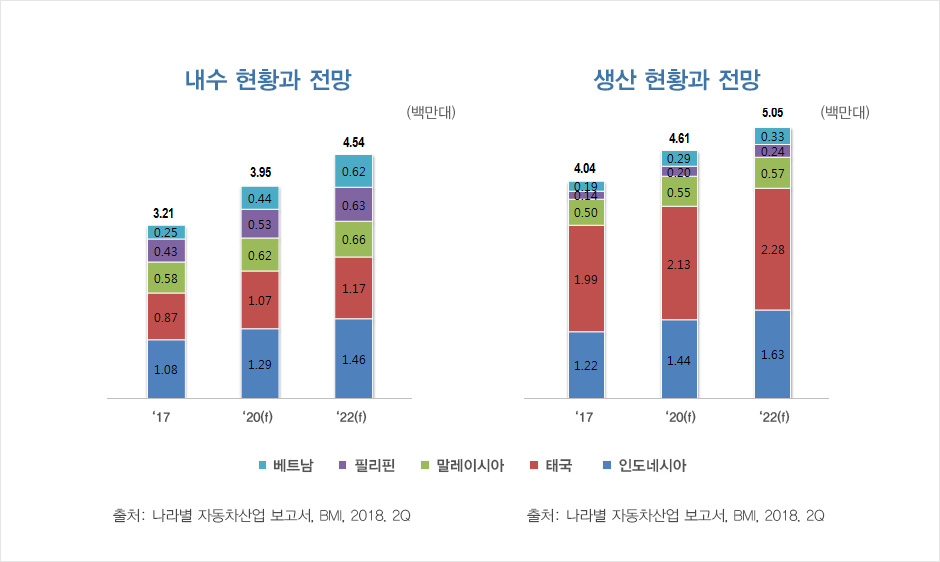

2013년 정점에 도달한 이후 하락세를 보이던 아세안의 자동차 내수 시장 규모는 2016년부터 재반등하며 완연한 성장세를 보이고 있다. 시장 분석 전문업체인 BMI의 각국 자동차산업 분석 자료(2018, 2Q)에 따르면 아세안(인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남 등 5개국 기준)의 시장 규모는 2017년 321만 대에서 2020년 395만 대, 2022년에는 454만 대로 연평균 7% 이상 성장할 것으로 예상하였다.

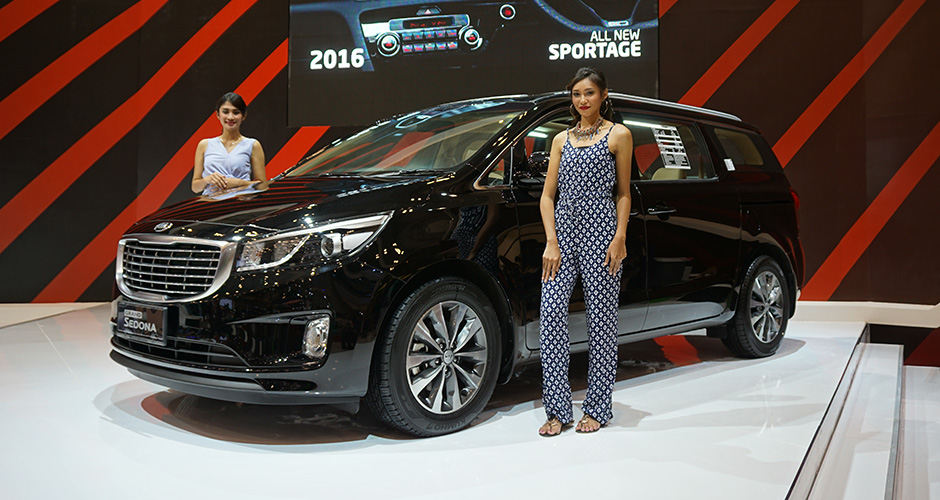

2017 인도네시아 모터쇼에 출품한 기아자동차. 인도네시아는 향후 아세안 시장 1위로 부상할 전망이다

특히 인구 기준으로 아세안 3대국인 인도네시아, 필리핀, 베트남의 자동차 보급률이 낮아 향후 핵심시장으로 떠오를 전망이다. 아세안 국가별 인구 1000명 당 자동차 보유 대수는 말레이시아가 427대(2015년 기준), 태국이 227대인 반면 인도네시아는 88대, 필리핀 36대, 베트남 27대에 불과했다. 하지만 인도네시아는 앞으로 5년간 매년 6% 이상 성장하며 아세안 시장 1위로 부상할 것으로 기대된다. 필리핀과 베트남 역시 2022년 시장규모는 말레이시아의 66만 대 수준에 육박하는 63만 대, 62만 대에 도달한다고 내다봤다. 특히 높은 경제 성장과 함께 생산 자동차에 수입관세를 부과한 마지막 국가였던 베트남도 2018년부터 무관세로 전환하며, 앞으로 5년간 시장규모가 20% 이상 초고속 성장할 것으로 보고 있다.

아세안 자동차 내수 및 생산 현황과 전망

각국 정부는 자동차산업 육성에 적극적

아세안 시장은 자동차 생산 분업체제에서의 위상을 강화하고 제조업 육성을 통한 산업구조 고도화를 위하여 적극적으로 외자 유치를 추진하고 있다. 태국과 인도네시아, 말레이시아 이외에도 필리핀과 베트남도 자동차산업을 전략산업으로 지정하는 추세다.

아세안 자동차 생산의 허브이자 수출기지로서의 위상강화에 적극적인 태국은 ‘신성장 동력 10대 산업’의 하나로 자동차를 선정하고, 친환경차(Eco-Car)와 전기자동차 등 고부가가치화를 통한 제 2의 도약을 추진 중이다.

인도네시아는 태국을 넘어 자동차 생산허브 No.1로서의 발전을 모색 중이며, 저가 소형차인 저비용 그린카 육성정책(LCGC ; Low Cost Green Car)을 중점 육성하기 위한 다양한 투자 인센티브를 부여하고 있다. 말레이시아 역시 자국 브랜드 지원에 적극적이며, 에너지효율차(EEV; Energy Efficient Vehicle) 생산 허브로서의 도약과 수출확대에 집중하고 있다.

자동차 생산이 미진했던 필리핀도 2015년 ‘자동차산업부활전략’(CARS; Comprehensive Automotive Resurgence Strategy)을 발표하고 외국계 자동차사와 부품업체에 투자 인센티브를 제공하고 있다. 베트남 역시 2016년 기준으로 10% 미만인 부품 현지화율을 2025년까지 45%까지 확대하고 자동차사 투자 유치에 적극적이다.

일본은 인도네시아 필리핀으로, 중국은 태국 인도네시아 말레이시아로

일본 자동차업체들은 아세안 자동차 생산의 양대 축인 태국과 인도네시아에서 95% 이상을 점유하고 있다. 그리고 최근 인도네시아와 필리핀으로 투자를 확대하고 있다. 특히 2015년부터 인도네시아의 투자가 급증하고 있는데 토요타와 이스즈, 미쓰비시, 다이하쓰 등이 완성차와 엔진 생산라인을 새롭게 구축하였다. 필리핀은 ‘자동차산업부활전략’에 기반한 인센티브 부여로 2017년부터 미쓰비시가, 2018년부터는 토요타가 소형차를 생산하고 있다.

일본 자동차업체들은 태국과 인도네시아에서 95% 이상을 점유하고 있다

중국 자동차업계는 태국과 인도네시아, 말레이시아 등 자동차 산업이 일정 궤도에 진입한 국가를 대상으로 투자를 늘리고 있다. 상하이자동차는 태국과 인도네시아에 각각 25만 대와 12만 대 규모의 생산라인을 가동 중이며, 특히 태국을 우측핸들 자동차 생산허브로 육성할 계획이다. 지리자동차는 2017년 말레이시아 프로톤(Proton)의 지분 49.9%를 인수하며 아세안 시장 진출기반을 마련하였고, 베이징자동차도 말레이시아를 아세안 전기자동차 허브로 지정하고 2016년부터 현지기업인 앰버듀얼과 합작으로 전기자동차를 생산하고 있다.

한국은 베트남 중심으로 아세안 승용차 시장 교두보 마련 중

그렇다면 한국은 어떻게 대응하고 있을까? 현대자동차는 2017년 일본 자동차사의 영향력이 낮고 역내 최대 성장시장인 베트남에 아세안 최초로 완성차 합작 생산 공장인 현대탄콩을 설립하고, 현지형 모델인 ‘그랜드 i10’ 생산을 본격화하며 아세안 시장 공략을 위한 교두보를 마련했다.

현대자동차는 베트남 현지 생산법인이 없고 영업도 직접 하지 않았다. 베트남 기업인 탄콩그룹(ThanKong Group)의 자회사인 ‘현대탄콩’이라는 현지 파트너사가 2009년부터 현대의 승용차 및 상용차를 조립생산했다. 2016년 말, 제2 조립공장 신설에 필요한 자금 900억 원을 50:50 비율로 투자하면서 2017년 4월 두 회사의 합작법인을 설립했다. 현대자동차의 아세안 최초 지분투자로 현지 생산 및 영업을 주도하게 될 전망이다. 공장이 완공되면 2020년까지 생산능력은 기존 2만 대 수준에서 5만7,000대로 증가하며, 2021년까지 시장 점유율을 10% 끌어 올려 베트남 내 1위에 오르겠다는 계획이다.

현대자동차는 인도네시아 상용차 시장 공략을 위하여 현지 알타그라하(Artha Graha)그룹과 합작법인을 설립하였다. 대규모 건설사업과 광산개발 등이 활발해지면서 상용차 수요가 확대되고 있기 때문이다. 생산은 올해 하반기부터 연산 2,000여 대 생산에서 점차 수량과 라인업을 확장할 계획이다. 때문에 앞으로는 아세안 시장에서 한국차 점유율이 지속적으로 늘어날 것으로 기대하고 있다.

- 조대현

- 포스코경영연구원 수석연구원