자동차산업의 디지털 전환 5요소

4차 산업혁명이 회자되면서 비교적 앞장서 이러한 변화에 대응하는 산업분야가 전기·전자와 자동차산업이다. 4차 산업혁명을 사전적으로 풀이하면 가상(Virtual)과 물리(Physical) 생산시스템의 통합이라고 말할 수 있는데, 다소 추상적인 정의라 쉽게 이해되질 않는다. 다만 전기·전자와 자동차 산업은 대표적인 세트 메이커(Set Maker; 일반 고객들이 사용하는 물건을 만드는 회사)로 ICT기술을 활용하여 생산 최적화를 선도하는 업종이다.

혹자는 4차 산업혁명의 결과로 업종파괴를 지적하기도 한다. 이는 기존의 전통적인 제조사가 서비스업으로, 서비스사가 제조업으로 진입하거나 전환하는 것을 의미한다. 이미 우리는 몇 가지 사례로 이를 실감한다. 저임금 국가로 생산을 이관하며(Off sore) 혁신을 창출한 GE가 클라우드 제공자로 변신을 선언했으며, 공유경제의 확대에 기인하여 독일의 프리미엄 자동차 제조사는 경쟁적으로 공유차 사업자에 투자했다. 구글과 같이 대표적인 ICT사업자는 자율주행 개발을 선도하고 있다.

이는 공급망(사외 객체의 업무프로세스)을 포함, 생산 최적화에 한계 수준에 있는 세트 메이커와 최신 기술을 선도하는 ICT사업자가 각각 경쟁우위를 유지하는데 한계에 봉착한 외부적인 요인과 이미 보유한 ICT기술로 사업전환(제조업서비스업, 서비스업→제조업)에 접근하기 용이하다는 내부적 역량에 기인한다고 볼 수 있다.

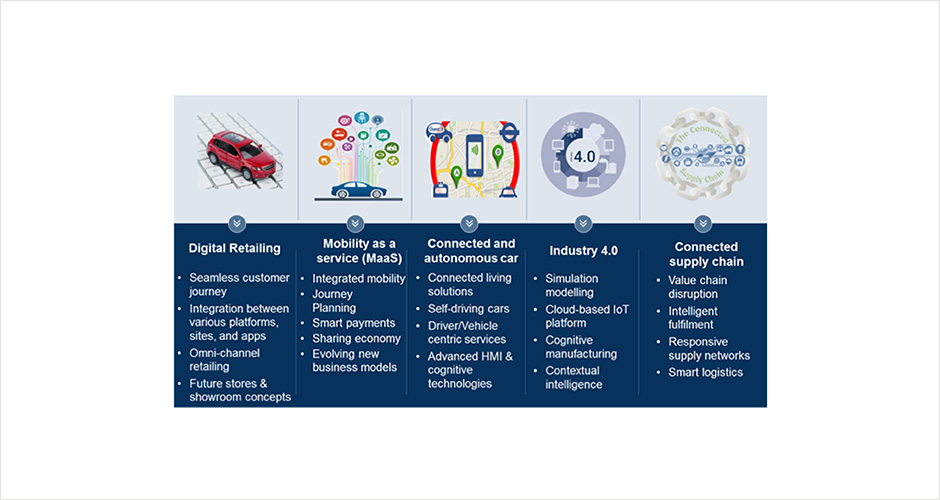

자동차산업의 디지털 전환은 ①디지털 리테일링(Digital Retailing) ②서비스로서의 이동성(Mobility As A Service) ③ 커넥티드와 자율주행(Connected and Autonomous Car) ④ 4차 산업혁명(Industry4.0) ⑤ 공급망의 연결(Connected Supply Chain) 등 5가지 요소로 구분할 수 있다. 이에 대해 좀 더 자세히 살펴보자.

① 디지털 리테일링

온라인에서 구매를 희망하는 차량의 선택사양을 결정하고 견적을 시뮬레이션 하는 것은 이제 전혀 새롭지 않지만 이 견적을 기초로 계약을 체결하거나 할부 금융을 연계하는 것은 아직까지 보편적이지 않다. 오히려 오프라인 쇼룸에서 구매를 결심하고 온라인에서 계약을 체결하는 테슬라 방식이 디지털 리테일을 선도하는 상황이다. 여기에는 두 가지 이유가 있다. 첫째, 테슬라는 신생업체로 딜러 판매망이 취약하여 온라인으로 계약 체결을 할 수밖에 없었다. 둘째, 리스 계약에 있어 선수금이 0%인 판매방식(주로 미국)을 채택하였기 때문이다.

르노삼성이 국내 최초로 온라인 자동차 구매 시스템을 도입했다

우리나라는 제조사가 주도하는(판매법인 설립) 판매망을 구축하였으나, 외국은 실제 딜러가 구매고객을 접촉하고 판매하는 방식으로 딜러가 판매망을 구축(국내 수입차 판매와 같이)하기 때문에 제조사가 고객정보를 얻는 데 제한적이다. 제조사가 직접 판매하는 방식의 디지털 리테일은 기존의 딜러체계의 반발(판매마진 감소)이 불가피하므로 급격하게 실현되기에 한계가 있다. 하지만 제조사는 이를 통해 애프터 마켓까지 진입할 수 있는 기회이기 때문에 서비스업 전환에 가장 용이한 영역이다.

자동차산업의 디지털 전환 과정

② 서비스로서의 이동성

2015년 기준 전 세계 운송시장(육상, 해상, 항공 등 여객과 화물을 포함)에서 자동차 제조사의 점유율은 3.5~10.2%에 불과하다. 현재 ICT서비스사가 주도하고 있지만 제조사도 이 시장에서 지배력을 확보하고자 투자와 진입을 확대하고 있다.

ICT서비스사가 자사의 고객을 토대로 전철과 버스, 공유/렌터카 나아가 항공기와 여객선을 연계하고 있는 반면 자동차 제조사는 커텍티드로 구매고객과 공유차 고객을 연계하거나 자율주행 공유차로 e-헤일링(e-Hailing) 시장에 진입(GM의 메이븐(Maven); 뉴욕시를 대상으로 전기 자율주행 택시서비스)하면서 정부 지원금에 의존한 전기차의 수요를 창출하고 있다.

이러한 변화에 따라 기존의 티어 1(Tier 1) 자동차 부품사는 렌탈(미쉐린사 타이어 렌탈), 주문형 부품공급(보쉬사 마이스핀(MySpin)) 등 제조사가 의존하는 시장에서 탈피하고 있다. 앞서 디지털 리테일링에서 언급한 바와 같이 딜러가 이 변화에 가장 큰 위협을 받고 있는데 제조사는 차량 판매와 정비에서 발생한 수익을 배분하는 구조를 제안하고 있다.

③ 커넥티드와 자율주행

ICT서비스사와 제조사의 치열한 경쟁에 예상되는 시장으로 미국인 LTE를 기반으로 GM은 온스타(OnStar), 아우디는 커넥트(Connect)를 선보였다. 유럽은 5G 상용화에 맞춰 본격적인 서비스 확대가 예상되나 셀룰러 네트워크 구축과 보급에서 가장 앞서있는 한국과 일본은 이 시장에서 주춤하고 있는 것이 현실이다.

미국이 유럽에 비해 이 시장을 선점하고 있는 이유는 단위 면적당 셀룰러 이용부하에 다소 여유가 있어 LTE로 시작할 수 있었기 때문이다. 반면 유럽은 밀집된 지역에서 차량의 통신부하를 염려한 것으로 판단된다. GM 온스타의 경우 가입자 월 평균 4GB 통신데이터를 소모한다. 소프트뱅크와 같은 ICT 서비스사는 5G와 사물인터넷(IoT;Internet of Things) 확대 전략으로 자동차를 IoT 단말의 하나로 인식, 공유차 서비스에 전방위적인 투자를 하며 제조사(Honda 등)와 긴밀한 협업도 진행중이다. GM으로 대표되는 제조사는 공유차 제공사(Lyft)를 인수하여 자사 브랜드 메이븐(Maven)를 출범하기도 했다.

이러한 움직임은 비단 자동차에 통신기능을 접목하여 또 다른 수익(카 커머스 등)을 창출하는데 국한되지는 않는다. 현재 전 세계 주요 도시, 특히 산업화가 급속히 진행되는 중국과 인도 등은 도시화로 인한 인구 집중이 교통체증의 여러 가지 문제를 야기하는데 도로 증설보다는 자율주행으로 기존 도로의 이용률을 높이려는(차량 간 거리를 좁게, 체증구간의 실시간 우회 등) 대안을 모색하고 있다.

BMW나 다임러(Daimler)는 자율주행 그 자체보다는 커넥티드(Connected)와 자율주행(Autonomous Driving), 공유차(Shared Mobility) 그리고 전기(Electricity) 등의 4가지를 동시에 고려하는 전략방향을 제시하고 있다. 그 이유는 자율주행의 정확도를 커넥티드에서 보완하고 커넥티드로 수요와 공급을 일치시키는 공유차 서비스를 제공하며 공유차로는 전기차를 채택하여 정부 지원금과 충전 인프라에 의존하지 않는 전기차 수요의 창출을 꾀하고 있다.

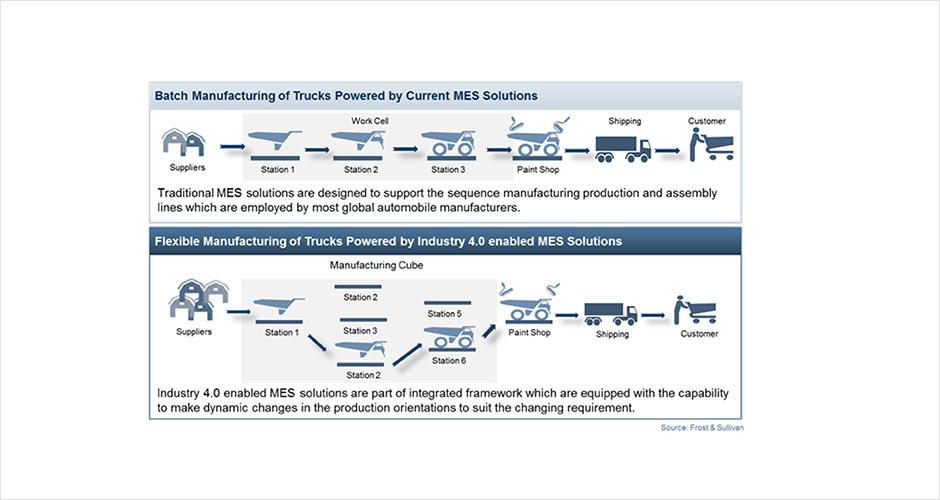

산업4.0은 생산 과정의 유연성으로 원가절감을 지향한다

④ 4차 산업혁명

자동차산업에서 빅데이터 등의 기술 적용으로 부품의 재고 및 관리비용, 부품이나 차량조립의 재작업과 유휴시간 경감 순으로 관련 비용의 10~25%를 절약하는 효과를 거둔 것으로 조사되었다. 포드 T형 이후 대량생산이 생산원가를 낮추면서 마이카 시대를 초래했다면, 위와 같은 비용절감은 롤스로이스나 벤틀리와 같이 다양한 고객취향을 충족시키는 다품종 소량생산에서도 생산원가를 유지하는 효과를 거둘 것으로 전망된다.

자동차 제조사마다 4차 산업혁명의 실현방안은 다르지만 궁극적 목적은 원가절감을 지향하고 있다. GM은 시스코(Cisco)와 화낙(Fanuc)과의 협업으로 ZDT(Zero Down Time)를 목표로 삼았고 예기치 않은 시스템 중단의 제거가 분당 1만5000~4만 달러(약 1615만~4306만 원)를 절감한다고 발표하였다. BMW는 에너지 소모를 절감하고자 로봇과 빅데이터를 활용하고 있다. 다임러는 ‘커넥트 팩토리’(Connected Factory)를 표방하여 전 세계 생산을 표준화하여 개인화(Customization) 생산의 효율화를 지향하고 있다.

⑤ 공급망의 연결

앞서 언급한 생산원가를 유지하는 ‘다품종 소량생산’은 자동차 제조사의 내부 효율화뿐만 아니라 여러 계층의 공급망 효율화를 동시에 요구한다. 주문정보가 실시간으로 각 부품 제조사에 전파되고 생산일정에 따라 적시에 적량의 부품이 공급되어야 재고와 재작업, 유휴시간이 제거되기 때문이다.

‘린 공급망 관리’(Lean SCM)로 일컬어지는 공급망 개선은 판매계획과 생산계획의 공유로 투명성과 실시간 의사소통 제고, 제조사-부품공급사간의 긴밀한 협업, 고객의 개인화 요구를 수용하는 유연한 생산체계와 적기에 생산과 공급의 확신이 전제된다. 통상 자동차산업의 공급망 관련 비용이 10.0%(제조업 평균 12.3%)로 알려져 있다. 공급망 최적화를 하면 고객은 개인화 생산이라는 혜택을 얻는 동시에 제조사는 자산회전율(Cash to Cash Cycle)을 41.0%(44→26일) 단축시키는 기대효과를 볼 수 있다.

- 최승환

- 프로스트 앤 설리번 이사